ヤコフォーム

足にとって、体にとって、

どんな靴がよいのでしょうか。

その問いのひとつの解答が、ヤコフォームです。 ヤコフォームは、もっとも素足に近い靴。その誕生は、デンマークの運動機能学の権威ヨルゲン・ケラー教授は2つのシンプルな原則の提唱に始まります。

人間が素足で自然に立っている時、

“つま先は軽く扇状に広がり、趾はまっすぐ伸びている”

人間が素足で自然に立っている時、

“つま先とかかとは同じ高さになっている”

この2つのポイントを基本として、足の自然な動きを妨げることなく、同時に裸足にできるだけ近い形をめざした靴。そうしてヤコフォームは誕生しました。

ヤコフォームをはいた足のレントゲン写真です。

趾はすべて自然な扇状に広がり、

骨は甲からつま先のほうへまっすぐ伸びています。

これが、足の本来あるべき形状なのです。

一般によく見られる、つま先が細くなった靴のレントゲン写真です。

骨も筋肉も、せまいつま先に無理に押し込められ、歪められています。

この状態が長く続けば、外反母趾などの外的変形だけでなく、

腰痛、頭痛、肩こりや慢性の疲労感などの原因となることがあります。

人間の足は、地面をつかみながら歩くようにできています。

このことは裸足になって歩いてみるとよくわかります。

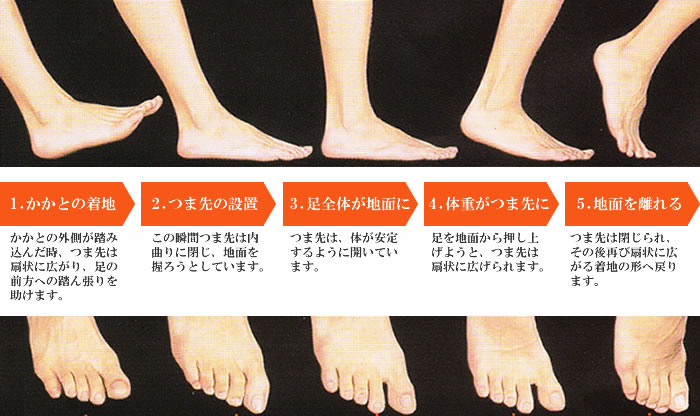

つま先は足の部位の中でも、方向の確認、地面の高さや障害物の確認など、非常に大切な役目をはたしています。 下の図は、着地から蹴り出しまで足の動きです。歩行に合わせて指が閉じたり開いたりのがわかります。 この指の動作が自由にできることが、歩行のメカニズム、足の正しく機能するために重要な事なのです。

歩行による足の自然な動きが血流の循環を助けていることから、足は第2の心臓と言われます。

なかでも閉じたり開いたりするつま先の動きは、まさに第2の心臓としての機能にふさわしく、

ちょうどポンプのように心臓へ血液を送り出す役割をはたしています。

つま先が締め付けられると、スムーズにポンプとしての動きができにくくなります。

第2の心臓は十分にその機能をはたせなくなってしまいます。

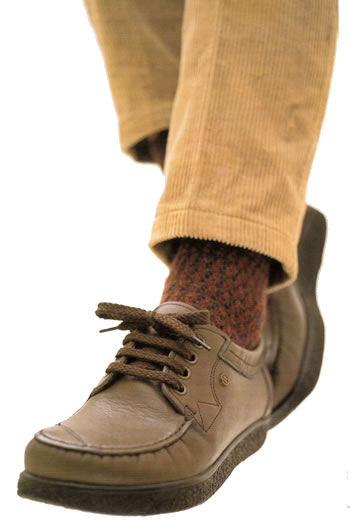

だから、ヤコフォームはこのかたち。

つま先が自由に動かせることは、第2の心臓がスムーズに働くための必要不可欠の要素だといえます。

足形にそった自然なカーブと、趾を上下に曲げることのできる少し高めのつま先デザイン。

すなわち、ヤコフォームの形が出来上がったのです。

体へのやさしさ、足と靴へのこだわり。ヤコフォーム、是非一度お試しください。